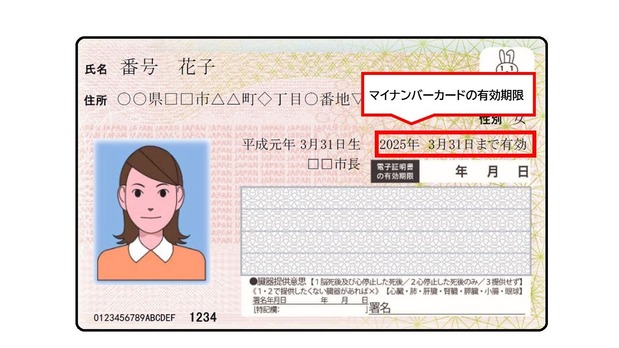

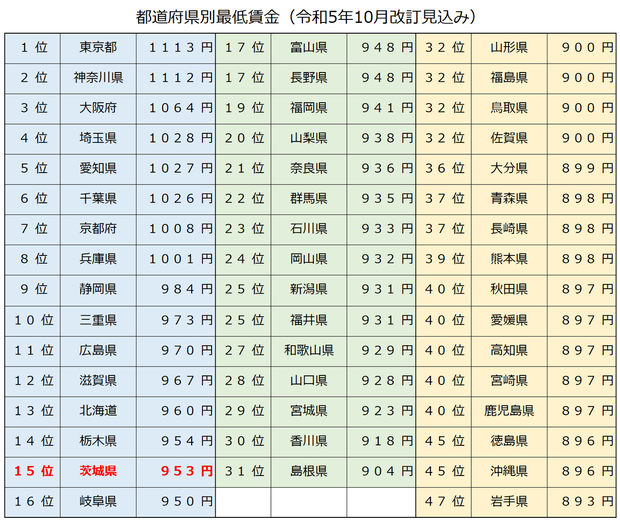

�������������븩���������ɧ�λ��ϡ����ϫƯ�ɤο��IJ���������Ĺ���Ƥ˸������������Ф��ޤ���������������ϫƯ�ɤο��IJ�ϡ������¶�ˤĤ��ơֹ�ο��IJ������ܰ¤��⣲�߹⤤�������ߤ�����夲����������ߤȤ���פ���Ƥ��������ޤ�������������������Ф��ư�븩����ϵ���������夬�äƤ��ޤ���

����븩�ηкѼ��֤�����ؿ������̤˰��֤��Ƥ���ˤ�ؤ�餺�������¶�γۤ������̡��Ĥޤꡢ�к�Ū�ʼ��֤Ⱥ����¶�γۤȤδ֤�ЪΥ�������Ƥ��ޤ������ϡ��кѻ�ɸ��ȿ�Ǥ�����硢�����¶�����������Σ����������٤�Ŭ�ڤǤ���Ȼ�Ŧ���Ƥ��ޤ������κ��ۤϣ����ߤˤ�ã���Ƥ��ޤ���

���ޤ���¾���ξ�����ȡ���븩�κ����¶�ξ�褻�����ߤ��ä��Τ��Ф��ơ�Ʊ��B����纬���ϣ��ߤξ�褻��»ܤ��Ƥ��ޤ����ޤ������ܤ����̸������ո��������������ߤ��礭��Ķ���Ƥ��ꡢ���ΤޤޤǤϳʺ�������������Ȥʤ�ޤ����ʺ�̸����������ߡ����ո����������ߡ�

�����������������Ф��ơ���븩�ϡֺ����¶������ܰ£����ߤˣ��ߤΤߤξ�褻�ϡ��кѼ��֤����¾���Ȥγʺ����θ���Ƥ��ʤ��פ�Ƚ�Ǥ������ϫƯ�ɤο��IJ���������Ĺ���Ƥ˸������������Ф��ޤ�����

���������������ǡ���븩�Ϻ����¶�ȷкѻ�ɸ�δ֤�ЪΥ����ͳ����褻�ۤ�2�ߤ�α�ޤä��طʡ������ƺ����¶����Ū���̤�����Ƥ��뤫�θ������Ƥ��ޤ���

����븩�Τ��μ���Ȥߤϡ�ϫƯ�Ԥ�����ΰ�����ܻؤ��ƤΤ�Τ�ɾ�����ޤ��������¶������ϡ��桹�������ľ�뤹�����ڤʥơ��ޤǤ��������ư�����礤�����ܤ��Ƥ��������Ȼפ��ޤ���

³�����ɤ�